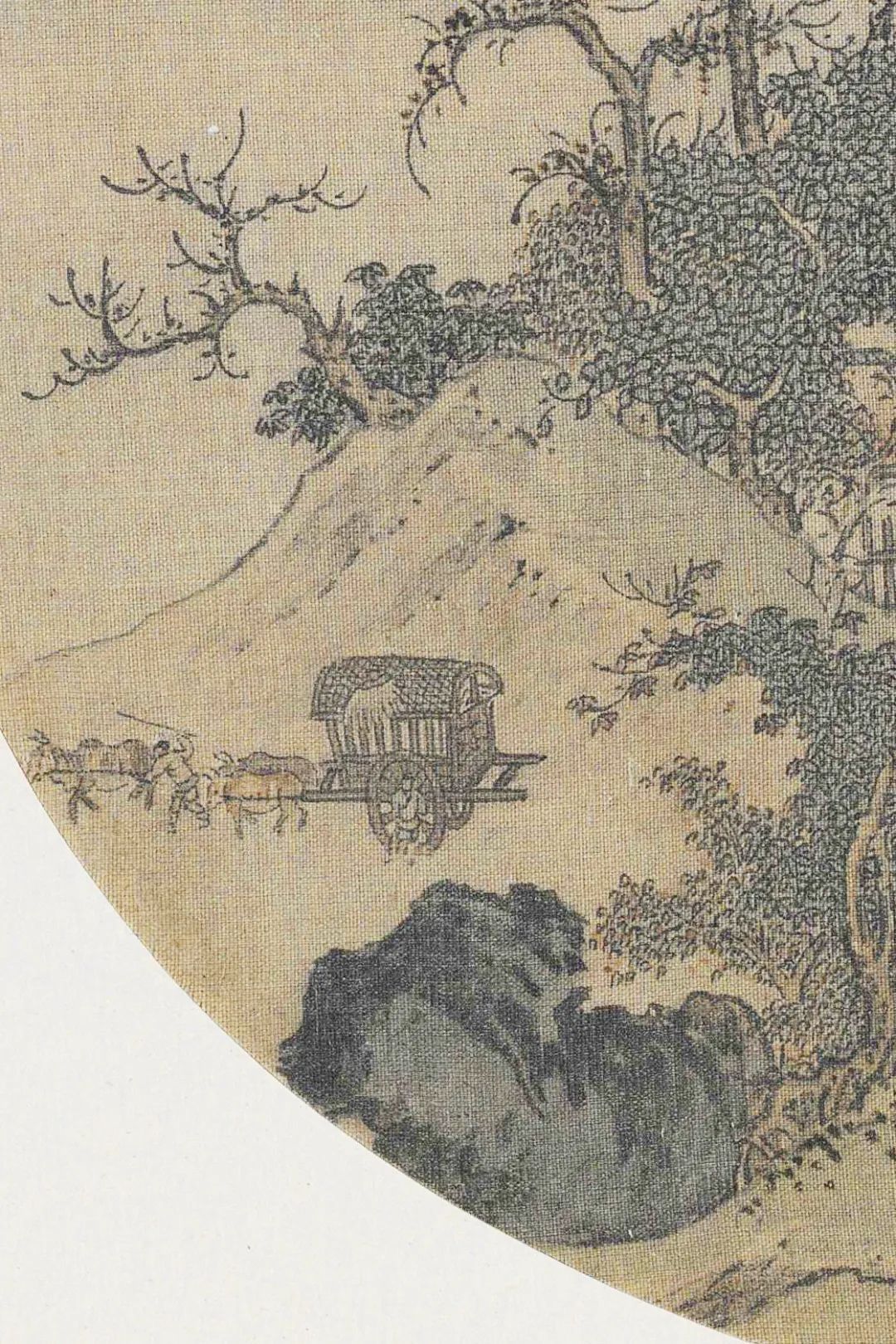

宋佚名《山店风帘图》虽为团扇小品,却在24cm×25.1cm的方寸间,以精微笔触勾勒出宋代商贸的繁荣与行旅的艰辛,更暗藏对自然、生命与永恒的深刻哲思。

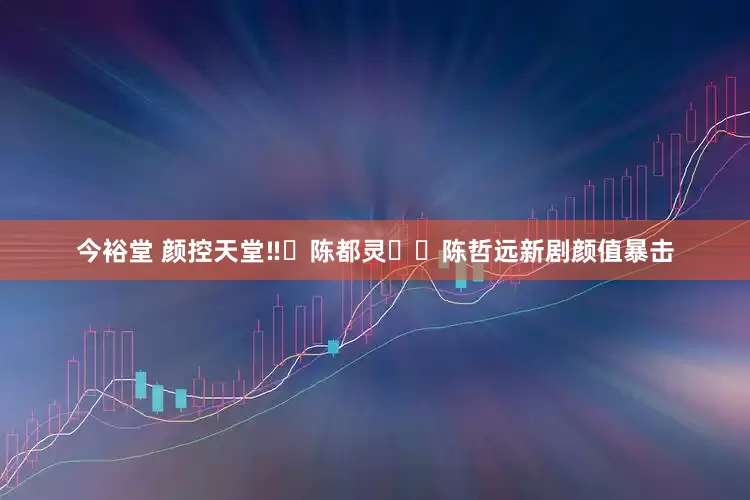

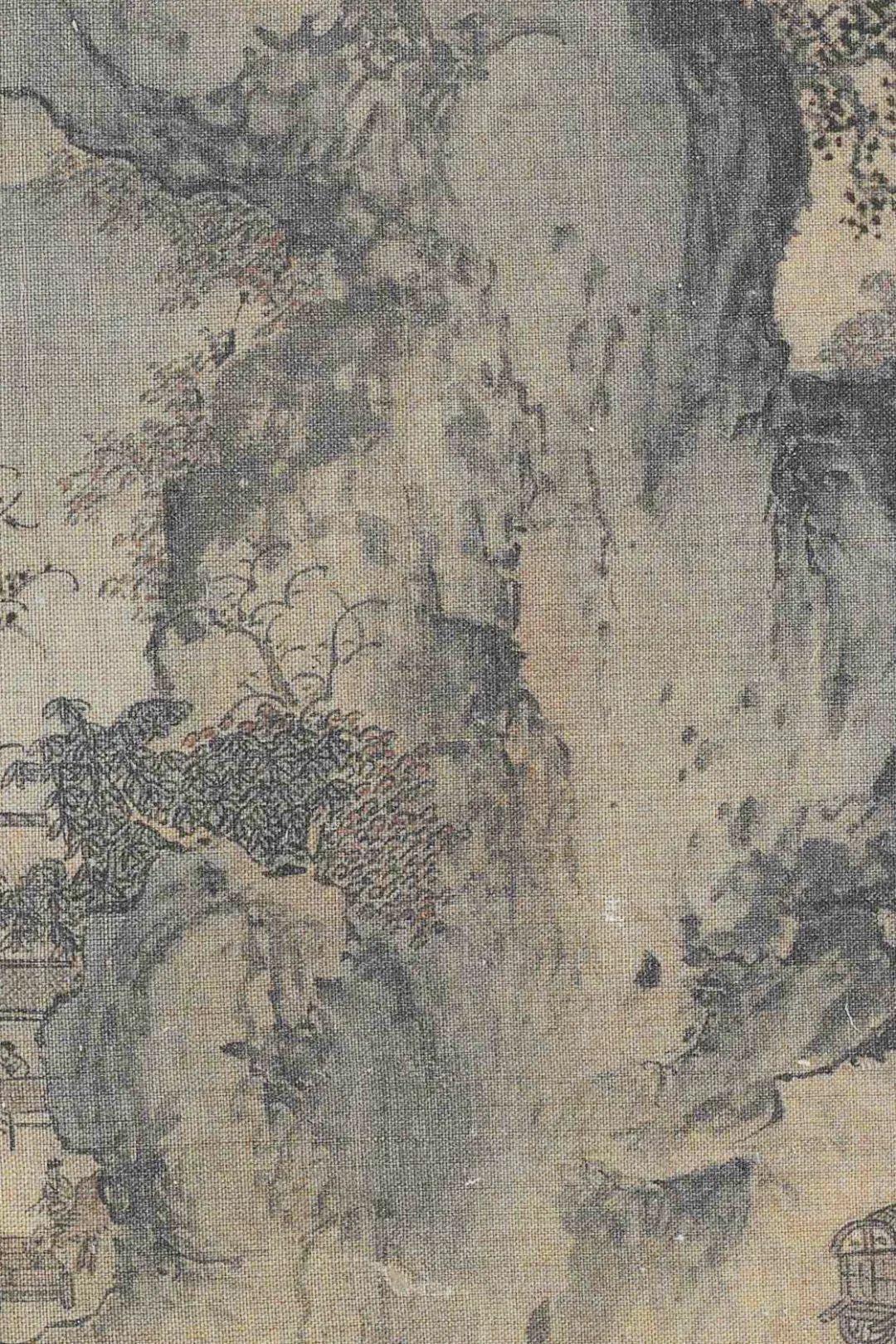

画面中,一棵参天古树穿破草棚屋檐,枝干如龙骨般支撑起整个建筑结构。这一设计绝非偶然——画家以“树穿屋”的奇崛构图,既展现了宋代工匠“因势造物”的环保理念,又暗合道家“天人合一”的哲学。古树未被砍伐,反而成为建筑的一部分,恰似宋代文人“以自然为师”的创作观,在实用与审美间找到完美平衡。

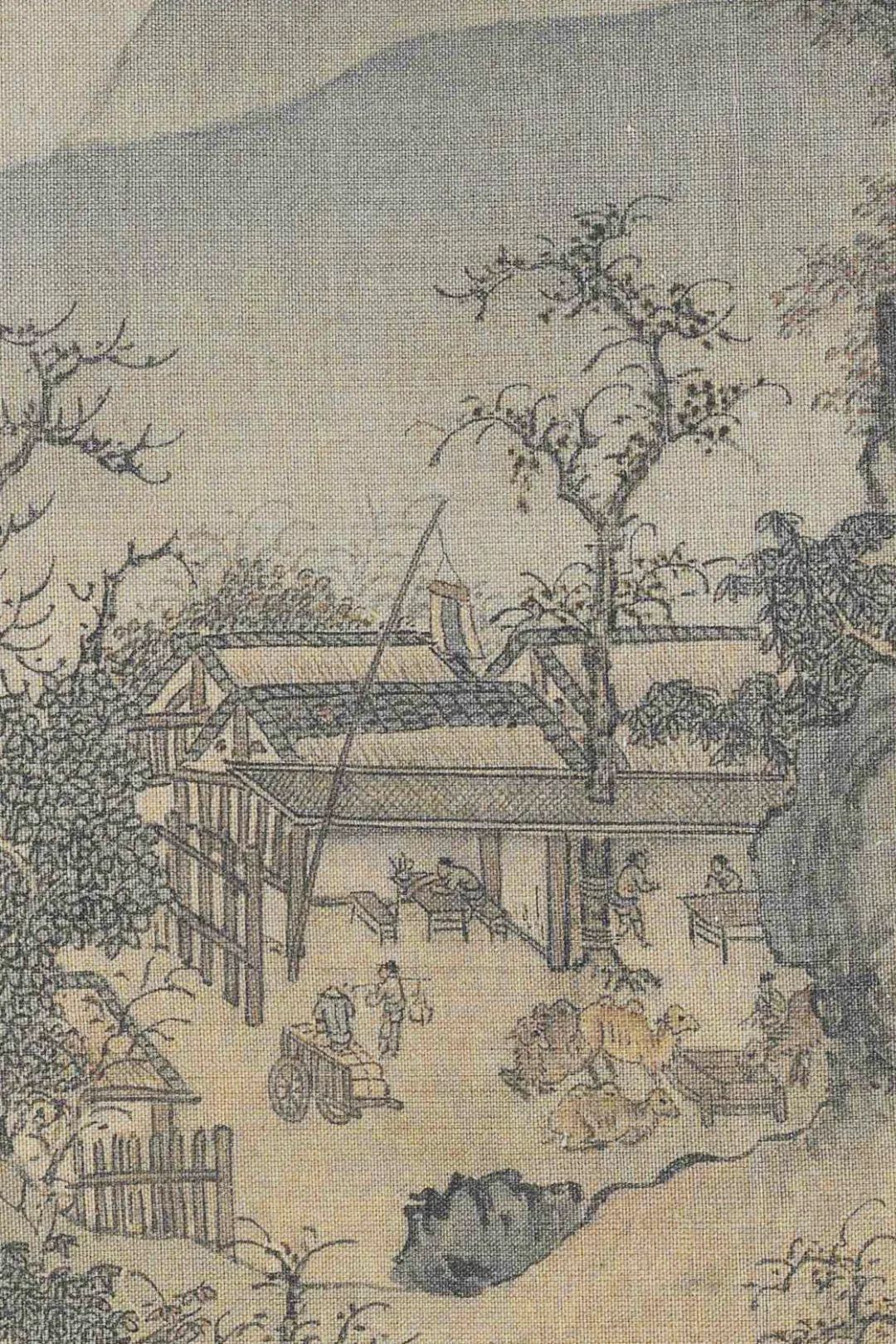

山路与山店构成“动”与“静”的强烈对比:曲折山道上,三辆牛车或行或驻,车夫扶轮、赶驴、担货,动作各异,尽显旅途劳顿;而山店内,旅人或坐或立,店主端菜、喂骆驼,一派闲适。这种二元叙事,实则是画家对人生境遇的隐喻——无论现实征程如何艰辛,总有一处“风帘”可遮风挡雨,让灵魂得以短暂安顿。

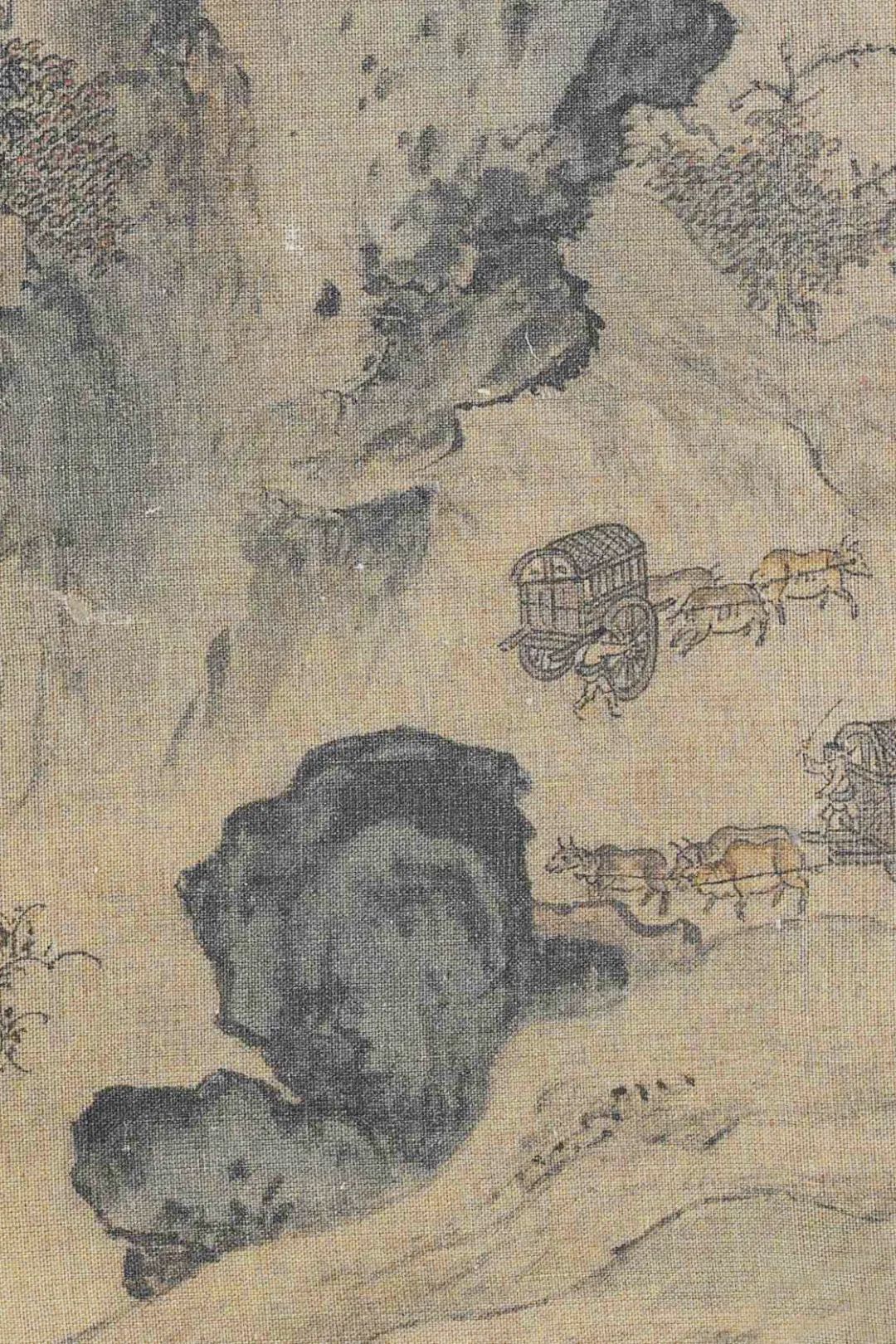

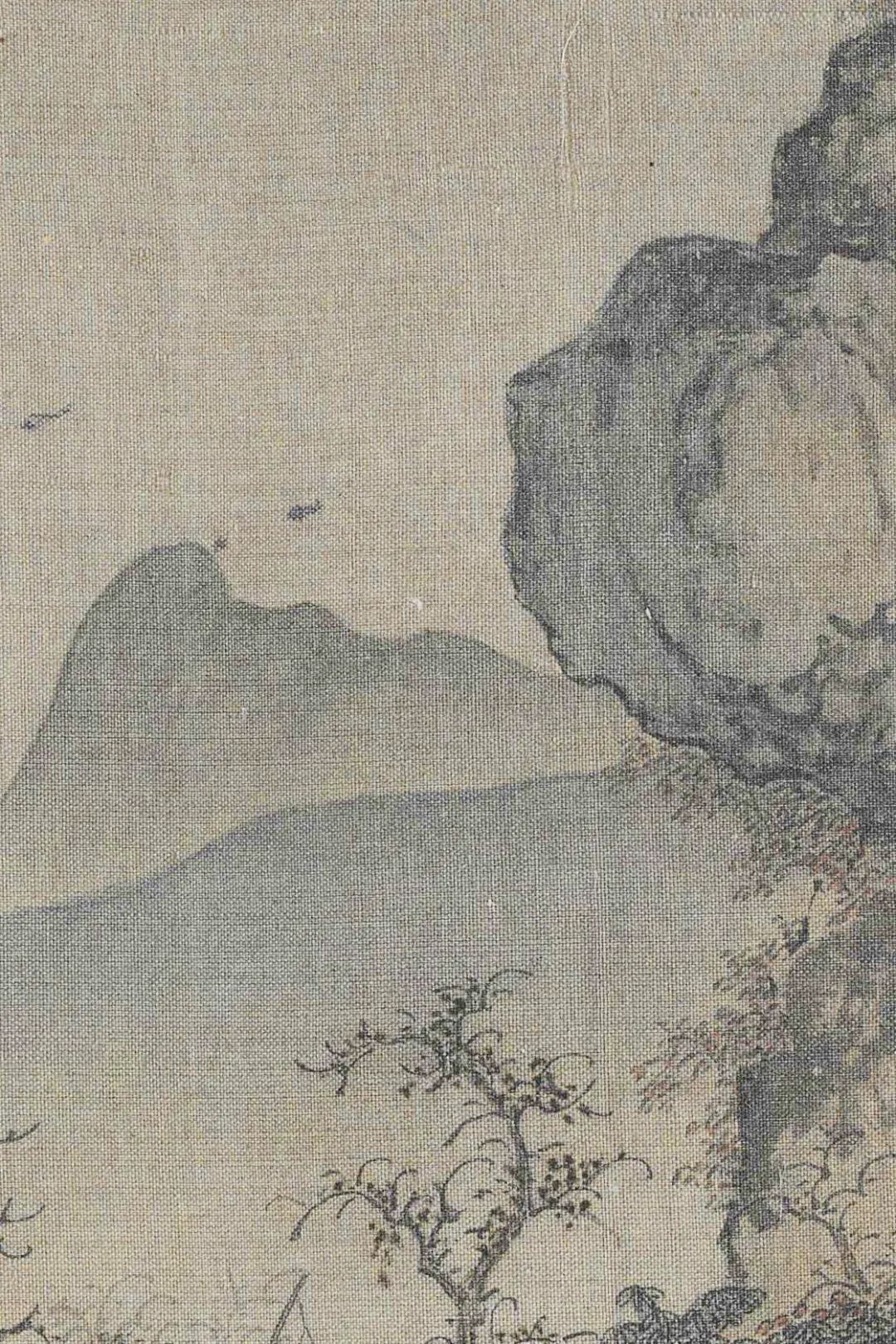

画家以“小青绿”设色,将冷峻山石与温润草木并置:卷云皴勾勒的山石圆润如卵,蟹爪枝描绘的枯树苍劲有力,而草棚下的暖黄灯光、人物衣饰的淡彩,又为画面注入人间烟火气。这种“冷暖交织”的笔墨语言,恰似宋代文人“外冷内热”的精神写照——在仕途坎坷中仍保持对生活的热爱,于乱世中坚守文化命脉。

明代沈周曾言:“山水之胜,得之目,寓诸心,而形于笔墨之间者,无非兴而已。”《山店风帘图》的“兴”,不仅在于记录宋代商贸,更在于通过行旅题材,引发对生命本质的思考——人生如逆旅,但只要心怀希望,便能如画中古树般,在风雨中扎根生长,在困境中寻得光明。

道正网提示:文章来自网络,不代表本站观点。

相关文章

沪深京指数

热点资讯